Wallace ist Doktorand an einer vorwiegend von Weißen besuchten Universität im Mittleren Westen. Als Schwarzer aus Alabama hat er sich vom ersten Tag an als Außenseiter gefühlt, nicht nur im Labor, in dem er mit Nematoden arbeitet, sondern auch in seinem kleinen Freundeskreis. Er befindet sich an einem Scheideweg, stellt seine Arbeit in Frage, für die er scheinbar gänzlich ungeeignet ist und die ihm auch bei weitem nicht so wichtig ist wie seinen Mitdoktoranden, aber auch privat ist er unglücklich. Beziehungen sind schwierig, er hat eine Art Affäre mit Miller, der jedoch sein homosexuelles Dasein öffentlich leugnet. Zu dieser ungünstigen emotionalen Gemengelage kommt Wallace’ permanentes Gefühl, Rassismus ausgesetzt zu sein. Er hat diverse Erlebnisse, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe klar in eine Schublade stecken und herabwürdigen, zugleich hat dies in ihm eine provokante Haltung befördert, mit der er aneckt und so wiederum neue Konflikte heraufbeschwört. Er wird zu einer tickenden Zeitbombe, es ist nur nicht klar, ob er explodieren oder implodieren wird.

„Eigentlich wollte er nicht die Universität verlassen, sondern sein Leben.“

Gerade von Vertreter:innen der queeren Scene in den USA ist Brandon Taylors Debütroman mit großer Begeisterung aufgenommen worden. Die Stärke von „Real Life“ liegt zweifelsohne in der Darstellung der Zerrissenheit und Isolation des Protagonisten. Der Autor überlagert verschiedene Narrative von Diskriminierung, indem Wallace sowohl als Schwarzer wie auch als Homosexueller und zudem aus einer sozial- wie finanzschwachen Familie stammt, ist er in vielerlei Hinsicht Außenseiter und Randfigur in seinem eigenen Leben. Auch für ihn selbst ist nicht immer eindeutig zuzuordnen, wogegen sich die Angriffe gerade richten, die er erlebt.

„Wallace räusperte sich. « Ich weiß würde nicht sagen, dass ich alles hinschmeißen will, aber ja, ich habe darüber nachgedacht. »

« Warum solltest du so was tun? Du weißt schon, bei den Aussichten für… für Schwarze? »“

Vom ersten Tag an ist die Universität nicht der befreiende Ort, den Wallace erwartet hatte. Immer wieder hat er Begegnungen, die wohlmeinend als unsensibel oder offengesagt als rassistisch einzuordnen sind. An seinen fachlichen Defiziten kann er arbeiten, aber irgendwann wird ihm klar, dass er nie passend sein wird für sein professionelles Umfeld, da er das Defizit Schwarzer zu sein, schlichtweg nicht ändern kann. Dies kann er ebenso wenig abstreifen wie seine Vergangenheit, die er hinter sich lassen wollte.

Die Schwierigkeiten, Vertrauen zu fassen und funktionierende Beziehungen zu führen, sind seiner Kindheit und den Erlebnissen zu jener Zeit geschuldet. Seine Eltern konnten ihm kein Vertrauen vermitteln, was seine Grundfähigkeit, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen und an das Gute zu glauben nachhaltig erschüttert ist. Zeigt er sich einerseits devot, immer bereit, seine Schuld einzugestehen, auch wenn es dafür keinen Grund gibt, kann er andererseits extrem provozieren und natürlich auch enttäuschen.

Wallace ist keine einfache, sympathische Figur. Seine destruktive Grundhaltung macht es schwer, einen Zugang zu ihm zu finden. Aber so wenig wie der Leser ist er in seinem Leben beheimatet und sicher. Man kann seine Perspektive vor dem Hintergrund seiner Erfahrungen verstehen, auch wenn sie befremdlich sind, insofern öffnet der Autor eine fremde Welt für den Leser, deren Denkstrukturen vielfach näher an jener Wallace‘ Antagonisten sein dürfte. Sein Rückzug ist nachvollziehbar, zugleich jedoch auch ein Zeichen seines eigenen Egoismus und ein Stück weit auch der Verachtung, die er anderen gegenüber hegt: als nämlich seine asiatische Kollegin von ihren eigenen Rassismuserfahrungen berichtet, negiert er diese.

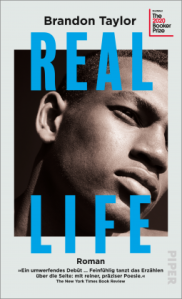

Ein Roman voller Emotionen, der bereichern wie auch abstoßen kann. Mit gutem Grund stand der Roman auf der Shortlist des 2020 Booker Prize, ein literarischer Beitrag zur hochaktuellen Diskussion.